養育医療給付について(未熟児)

※詳細は下記「養育医療券の交付について(使い方と自己負担額)」に記載のとおり。

給付対象

母子保健法第6条6項に規定する未熟児であって、次の1または2の症状に該当する、医師が入院養育を必要と認めた乳児(満1歳の誕生日前日まで)が対象です。

1.出生時の体重が2,000グラム以下のもの

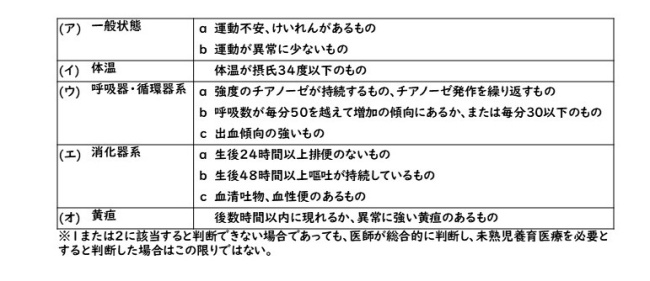

2.生活力が特に薄弱であって、下記の表の(ア)~(オ)に掲げるいずれかの症状を示すもの

1.出生時の体重が2,000グラム以下のもの

2.生活力が特に薄弱であって、下記の表の(ア)~(オ)に掲げるいずれかの症状を示すもの

申請について

お子さんが給付の対象になると診断された場合は、次の必要な書類等を揃え、速やかに国保医療係まで提出してください。

〇申請に必要なもの

・養育医療意見書(様式第3号(第3条関係)) ※医師が作成したもの

・養育医療給付申請書(様式第2号(第3条関係)) ※窓口にもあります

・委任状(様式第6号(第6条関係)) 注2)

・お子さんのマイナ保険証※1または、健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」 注3)

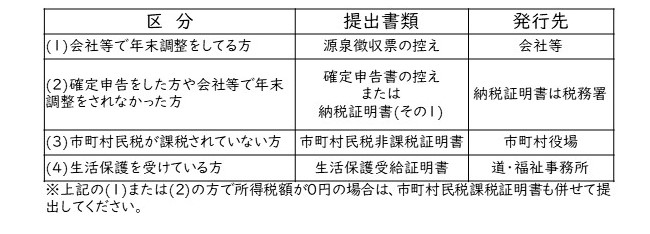

・お子さんが属する世帯の所得税額などが確認できる書類 注4)

・印鑑 注4)

・同意(承諾)書 注4)

母子保健法第18条の規定に基づき、出生時の体重が2,500グラム未満であった場合には、以下の届出も併せてお願いします。

・低体重児出生届(様式第1号(第2条関係))

※1 健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのこと。

注1)扶養義務者の選定に必要です。名前・続柄・生年月日・勤務先を記入してください。

注2)重度心身障害者・ひとり親家庭等・乳幼児等医療費助成制度のいずれかに該当している方のみ必要です。

注3)マイナ保険証を持参いただいた場合は、役場窓口に設置しておりますPCのカードリーダーにマイナ保険証をかざしていただき資格情報を確認します。施術所等向けのマイナ資格確認アプリ(資格情報のみを閲覧できる簡素な仕組みのもので、特定健診情報・薬剤情報・診療情報は閲覧できないようになっておりますのでご安心ください)を使用し、健康保険の情報を確認します。

注4)徴収金月額を決定するために、扶養義務者(世帯内で収入のある方)全員分が必要です(1月~6月に申請の場合は前々年の所得を、7月~12月に申請の場合は前年の所得を証明するものを提出願います。ただし、美深町で所得が把握できる場合は、同意(承諾)書を提出いただければ省略できます。※印鑑が必要です

養育医療券の交付について(使い方と自己負担額)

提出された申請書類を審査し、給付が必要と認められた場合、養育医療券を交付いたしますので指定医療機関へ速やかに提出してください。

医療給付の受けられる期間は養育医療券に記載されますが、症状が改善した場合などは医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても給付終了となります。

養育医療券の提示により、医療保険の適用となる医療費について、医療機関の窓口でお支払いいただく必要はありません。ただし、医療保険の適用外となる治療代や差額ベッド代、おむつ代などは医療機関の窓口でお支払いください。

医療給付の受けられる期間は養育医療券に記載されますが、症状が改善した場合などは医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても給付終了となります。

養育医療券の提示により、医療保険の適用となる医療費について、医療機関の窓口でお支払いいただく必要はありません。ただし、医療保険の適用外となる治療代や差額ベッド代、おむつ代などは医療機関の窓口でお支払いください。

本来、養育医療の給付を受けるときには、扶養義務者の所得税額に応じて算出された「自己負担徴収額」を指定金融機関で支払う必要があります。ですが、乳幼児等医療費助成制度の対象の場合は自己負担金はありません。上記「申請について」に記載しております委任状(様式第6号)を提出していただくことで、自己負担金に乳幼児等医療費助成制度の助成額を充当することができ、一度窓口で納入してから乳幼児等医療費助成の申請をする手間を省略することが可能です。

※乳幼児等医療費助成制度の他に、重度心身障害者医療費助成制度または、ひとり親家庭等医療費助成制度も対象の場合は、こちらの公費を優先的に使用し、なお残る一部負担金を乳幼児等医療費助成制度で助成します。いずれにしても全額公費負担となり、自己負担はありません。

養育医療券有効期限の継続申請について

養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けることになった場合は、次の書類を速やかに国保医療係まで提出してください。

〇申請に必要なもの

・養育医療継続申請書(様式第5号(第4条関係))

〇申請に必要なもの

・養育医療継続申請書(様式第5号(第4条関係))

養育医療券の返還について

次の場合は養育医療券を速やかに、国保医療係まで返納してください。

・お子さんが死亡したとき

・養育医療を受けることを中止したとき

・生活保護を受けることになったとき

・美深町外へ転出するとき

・お子さんが死亡したとき

・養育医療を受けることを中止したとき

・生活保護を受けることになったとき

・美深町外へ転出するとき

お問い合せ・担当窓口

住民生活課 生活環境グループ 国保医療係

- 電話:01656-2-1614

- メール:b-kokuho@town.bifuka.hokkaido.jp